|

|

北海道大学総合博物館で開催された「鈴木章名誉教授ノーベル化学賞受賞記念特別展示関連イベント・セミナー第2回」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

宮浦 憲夫(工学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

夢は自分で探すもの -有機化学は面白い!-

|

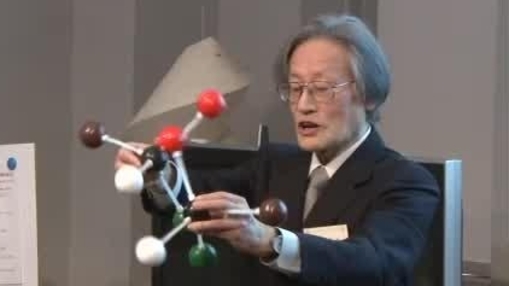

鈴木章北海道大学名誉教授が、2010年のノーベル化学賞を受賞されました。

北海道大学オープンコースウェアでは、本学学生、一般市民、同窓会に向けた受賞記念講演会の様子を公開しております。

|

教員:

鈴木 章(名誉教授) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学総合博物館で開催された「鈴木章名誉教授ノーベル化学賞受賞記念特別展示関連イベント・セミナー第1回」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

白濱 晴久(名誉教授)、山本 靖典(工学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

あの日からの復興-保健科学の視点から-

|

保健科学研究院の公開講座は「ようこそ! ヘルスサイエンスの世界へ」というテーマのもと、3名の講師陣が専門分野の紹介をします。今回は震災からの復興を保健科学の立場から考えることとし、「あの日からの復興-保健科学の視点から-」というサブタイトルをつけました。

第1限目は「放射線の人体への影響-被ばくとリスクの考え方-」と題して、伊達広行教授が原発事故によってクローズアップされた放射線の問題を解説します。第2限目は「被災地域の人々の健康を支えるケア-人々の絆と健康-」と題して、河原田まり子教授が被災地の人々の心身両面にわたるケアをどのようにするべきかを解説します。第3限目は「被災地と北大を結んだ遠隔健康相談」と題して、小笠原克彦教授が最近話題となっている遠隔地と北大をテレビ電話でつなぐ高度遠隔健康相談システムを用いて、被災地と北大を結んで行った健康相談について解説します。

講演者はサステナビリティ・ウィーク2011のテーマの一つである「健やかに人間らしく生きる」ことと震災からの復興をキーワードとして、保健科学の視点から詳しくかつ分かりやすく解説します。ご期待ください。

<関連講義>

・サステナビリティ・ウィーク ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ(2012)

・サステナビリティ・ウィーク ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ(2013)

|

教員:

小林 清一(北海道大学大学院保険科学研究院)、伊達 広行(北海道大学大学院保険科学研究院)、小笠原 克彦(北海道大学大学院保険科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環オホーツク地域の環境データ共有化にむけて

|

世界でも最高位の生物生産性と生物多様性に恵まれた海、オホーツク海は、近年の地球温暖化やアムール川流域の急速な開発によって、大きく影響を受けようとしています。この問題を未然に防ぐべく、オホーツク海を領有する日本とロシアはもちろん、アムール川を通じてオホーツク海に影響を与える中国とモンゴルを加えた多国間学術ネットワーク”アムール・オホーツクコンソーシアム”が2009年11月に設立されました。本企画は、この組織の第二回目の国際会議です。市民と学生にも参加してもらい、越境環境という地域の共有財産をいかにして保全し、未来世代へと引き継ぐかを学際的な立場から議論することを目的としています。

|

教員:

本堂 武夫(理事・副学長)、江淵 直人(低温科学研究所)、白岩 孝行(低温科学研究所)、イリーナ・デュギナ(ロシア連邦水文気象・環境監視センター)、オユンバートル・ダンバラジャー(モンゴル水門気象局)、ウラジミール・シャーモフ(ロシア科学アカデミー極東支部・太平洋地理学研究所)、リュボフ・コンドラチ... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, スラブ・ユーラシア研究センター, 低温科学研究所, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステイナブルキャンパスの構築-これまでの取組と今後の課題-

|

大学のサステイナビリティに関しては、すでに米国・カナダの大学を対象に行われているサステイナブルキャンパスランキングや、英国の大学で行われているグリーン・リーグなどがその評価を行っています。そこでは、エネルギー消費量などの数値データだけを問題にするのではなく、マネジメント手法や構成員の参加・協力体制を含めるなど、大学の特徴を踏まえた総合的な施策が評価対象となっています。

一方、国内の幾つかの大学においても、学生に対する環境教育の充実、キャンパスサステイナビリティを推進するための組織整備など、サステイナブルキャンパス構築に向けた様々な取組みが推進されつつあります。

今回のシンポジウムは、北海道大学が主催する「サステナビリティ・ウィーク」の一環として、大学のサステイナビリティを支えるハードとしてのキャンパスとソフトとしての諸活動の両面からの視点で、米国及び日本におけるサステイナブルキャンパスに関するトップランナーの大学から、これまでの取組(Achievements)やこれからの課題(Challenges)について紹介いただき、サステイナブルキャンパス構築に向けた今後の方向性を検討することを目的としています。

|

教員:

|

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―韓国麗水万博、日本的霊性、音の生け花―

|

2012年韓国の麗水海洋万博委員会から依頼されて250m×30mのLEDスクリーンに上映した作品、京都の禅と神道を題材にした「日本的霊性」、芸術と自然科学が融合された作品「音の生け花」を紹介して頂くとともに、アート&テクノロジーが導く未来について考えます。

講師紹介:土佐尚子教授

カルチュラルコンピューティングという概念を生み出し、日本の伝統、文化を元にデジタル技術を活用した作品を制作しておられます。作品はニューヨーク近代美術館、国立国際美術館などにおいて収蔵、展示されています。

|

教員:

土佐 尚子(京都大学情報環境機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

がん研究最前線

|

【FIRST ~がん治療の最前線~】

世界をリードする陽子線治療装置の開発に挑む白土教授が、現在建設中の装置の全容を紹介し、進行中の研究内容について語ります。

基調講演

・「医学と理工学の融合で患者を救う~陽子線治療装置の開発~」

白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科)

※この研究は内閣府・最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の支援を受けています。

【NEXT ~未来のがん治療~ のりさんと科学を語ろう!「がん研究者の素顔に迫る」】

新たな治療法実現に向けた最先端研究をいくつか紹介いたします。

藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所)、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科)、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構)

・「がん」に挑む病理学」

・「正常細胞ががん細胞を駆逐する ―新規がん治療法の確立を目指して― 」

・「がん研究者の素顔に迫る」

関連情報

・のりさんと科学を語ろう!! 第1回「宇宙」

・のりさんと科学を語ろう!! 第2回「北海道の農業ビジネス最前線!」

|

教員:

上田 一郎(北海道大学) 、白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科) 、藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所) 、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科) 、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院, 理学研究院, 理学部, 理学院, 複合分野/学際, 遺伝子病制御研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

福島第一原子力発電所の事故から2年。福島の環境修復から生じる除染廃棄物、発電所内の溶融燃料、汚染水、原子炉の解体で生じる廃棄物等の安全な処理・処分が大きな課題となっている。ここでは、通常の運転の末に役目を終えた原子炉の廃炉方法とその技術、廃炉で発生する解体廃棄物の種類と物量、使用済核燃料の再処理方法とその利点などを解説する。また、現在進められている放射性廃棄物の処分方法とその安全性を整理した上で、福島の復興と未来の地球環境のために我々が為すべきことを考えたい。

|

教員:

小崎 完(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

現代日本にくらす私たちは、食べ物をどこから獲得しているのか、を考えてみると、主食の米はともかくとして、穀物、肉類、野菜など外国からの輸入品がひじょうに多いことに気づかされます。現在、話題になっているTPPへの参加如何によっては、外国からの輸入食料品がさらに増える可能性もあります。私たちはなぜ、食糧を外国に依存するようになったのでしょうか。話は第二次世界大戦前後にさかのぼります。 昭和史という長い時代のなかで私たちの食糧の問題を考えてみようと思います。

|

教員:

白木沢 旭児(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学部, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

アホウドリの歴史

|

アホウドリ。この気の毒な鳥の名前をみなさん一度は耳にしたことがあるでしょう。翼を広げると2 mを超えるこの海鳥は、地上では動きが鈍く、またヒトを恐れません。19世紀末ごろから羽毛採取のために乱獲され、一時は絶滅したと考えられました。現在、主に伊豆諸島の鳥島と尖閣諸島の南小島・北小島で約3,000羽が繁殖しています。遺跡から発掘された骨の分析から、アホウドリは過去に日本列島に住んでいた人々にも盛んに利用されていたことが明らかになりました。DNA解析など様々な視点で遺跡から出土した骨を分析する科学、考古動物学からこの鳥の歴史について考えます。

|

教員:

江田 真毅 (北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

TPP=Trans-Pacific Partnership Agreement(環太平洋連携協定)は、2010年3月から交渉が開始され、今年12月に第15回の交渉会合が開催される予定です。交渉参加国は米国を含む11ヶ国に拡大し、21分野にわたる幅広い交渉分野を設定しています。日本のTPP交渉「参加」をめぐる動向は、昨年11月11日の野田首相会見で大きな節目を迎え、それからおよそ1年が経過しています。現在は「参加協議入り」という段階であり、日本はまだ正式な「参加表明」はおこなっていません。TPP交渉は難航していると伝えられています。交渉の対立点や日本のTPP交渉「参加」をめぐって考えなければならない問題点を整理してお話ししたいと思います。

|

教員:

東山 寛 (北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

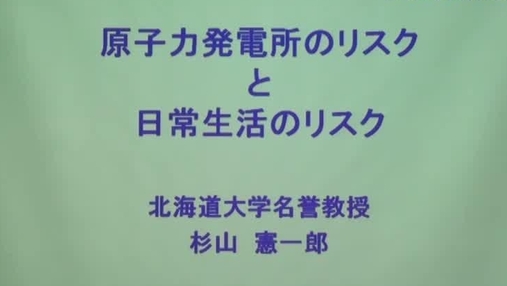

日常生活のリスク

|

日本国民にとってのリスクを考えるために、EUに加盟していないスイス連邦共和国を例に原子力に関する情報を提供したい。日本と同様に資源に恵まれないスイスは、20世紀の2回の大戦にも巻き込まれることなく200年間平和を維持し繁栄を続けている。また、2010年のスイス国民1人あたりのCO2排出量は 5.6ton で、再生可能エネルギーで注目されているデンマークの 8.5ton に比べて圧倒的に少ない。

その理由は、スイスアルプスの水源を利用した水力発電が約50%、CO2を排出しない原子力発電が約45%を占めているからである。70年代の石油危機後、ベツナウとゲスゲンの原子力発電所では地域の工場、公共施設、住宅、農場などへ蒸気と熱を供給する事業も開始し、地域経済にも貢献している。脱原発を宣言した両国の国民性も含め私達を取り巻くリスクを総合的に眺めてみたい。

|

教員:

杉山 憲一郎(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

アイヌ民族における文化遺産活用の理論と実践

|

知床は世界自然遺産としてUNESCOに登録されていますが、ただ単に自然遺産としての価値を評価するだけでなく、文化遺産としての意義もしっかり考えなくてはなりません。特に先住民族の歴史・文化の面からの評価は現状では不十分であり、今後の改善が望まれます。

本VTRはこうした事情を踏まえ、知床ウトロ地区を題材として一般旅行者向けに、文化遺産としての知床を知るための入門編ガイダンスビデオとして制作されました。制作は、アイヌ・先住民研究センターの先住民文化遺産ツーリズム・ワーキンググループが行っておりますが、学内連携の推進、研究活動と教育活動の連動を目的として、同ビデオ制作のためのモニターツアーや音声ガイド実証実験は、国際広報メディア・観光学院における特別演習や観光学高等研究センターでの研究活動でも実施されました。

関連講義

・先住民族ヘリテージツーリズム特別演習

関連情報

・先住民族ヘリテージツーリズム・ワーキンググループ報告書等(HISCUP)

・アイヌ・先住民研究センター

・観光学高等研究センター

|

教員:

先住民文化遺産ツーリズム・ワーキンググループ(北海道大学 アイヌ・先住民研究センター) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, アイヌ・先住民研究センター, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 歴史/民俗, 観光学高等研究センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

心の言い訳を解き明かす行動神経経済学

|

人間の行動は、よく理解できないことがあります。「少し我慢すれば、もっと得をするのに」とか「イヤなことを先のばしにすると、本当は損してしまうのに」と頭ではわかっていながら、なかなか自分の行動を制御できません。

1週間後にチョコレートを2つもらうより、いまチョコレートを1つもらったぼうがいい!」「5年後の10万円より、いますぐの5万円の方が大事」。こんなふうに、目先の利益に惹きつけられてしまうことはありませんか?

「ダイエットは明日から」。イヤなことを先のばしにすると、嫌悪感が減ったりもします。 得や損の大きさが、時間によって遣って感じられる。これは、不合理な意思決定をしてしまう人間にとって、じつはふつうのことで、利得や損失の〈時間割引〉とよばれています。

今回の話し手の高橋泰城さんは、行動経済学と神経生物学の手法を組み合わせた神経経済学という分野の研究を行っています。人間の心理や、脳に作用するホルモンのはたらきが、人間の経済行動とどのようにかかわっているのか。こうしたことを明らかにしようとする専門分野です。〈時間割引〉は、その大きな研究テーマになっています

時間の流れの中で、人間はどういうふうに意思決定を行うのか。忍耐強く自己を制御したり、あるいは衝動的な選択をしてしまったりするのはなぜか。不思議な人間の行動を解明することは、社会のいろいろな問題を解決することにも応用できるかもしれません。高橋さんといっしょに、神経経済学の観点から、人間の行動にアプローチしてみましょう。

北大人文学カフェ アーカイブ

http://www.let.hokudai.ac.jp/archive/cafe/

|

教員:

高橋 泰城(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―海藻を食べて健康になりましょう―

|

海藻は、植物の藻類の一員で、主に海水中で生育し、多細胞大型化する紅藻、褐藻、アオサ藻類という生まれも育ちも異なる3群の総称です。これらを「硫黄栄養生物」として食物論からまとめ、その栄養は硫黄を含む水溶性食物繊維であると初めて世に問うてみる。

硫黄は全生物にとって含硫たんぱく質生成の為の必須元素だが、海藻類には体構成の細胞壁の成分でもある。

食物繊維の主な仕事は大腸の掃除屋であり、よいウンチを排泄して、私たちの健康を守ることだが、海藻の食物繊維で一番期待されることは、抗腫瘍作用、腸内細菌との適切な関係の維持、抗凝血作用のヘパリノイド活性を日常の食生活に取り入れることなど、海藻食に対する新しい研究が必要になると思う。

|

教員:

舘脇 正和(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

辞世文の匠を読み解く

|

「近松門左衛門」という浄瑠璃作家の名前を御存じの方は多いでしょう。近松は浄瑠璃・歌舞伎作者として活躍し、不朽の名作『曽根崎心中』などは今でも多くの人々に愛されています。その近松が死の直前に書き遺した文章が、今回取り上げる「近松画像辞世文」です。

人生最後の言葉-辞世の言葉-を目にした時、私たちはそこから何を読み取るでしょう。生涯の終わりにその人が抱いた心情や感慨が吐露されていると受け止めるかもしれません。この近松の辞世文にも、一読したところ己の人生への心情吐露とも取れる辞世の歌がその最後の部分に書き記されています。

しかしながら今回の話し手、近世演劇研究者の冨田康之さんは、近松のこの辞世文には単なる心情の吐露とは全く別の、芸術家近松の面目躍如ともいうべき匠が凝らされていると言います。では近松最後の一筆にこめられた匠とは何であったのでしょうか?近世日本演劇の巨星が、死に臨んで残した辞世文の真の姿を、冨田さんとともに探ってみませんか。

北大人文学カフェ アーカイブ

http://www.let.hokudai.ac.jp/archive/cafe/

|

教員:

冨田 康之(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

偶然の重なりがもたらす生物の球化現象

|

球状の集合を形成することで知られる阿寒湖のマリモ。研究の進捗によって、長く生物学の謎とされてきたマリモの球化現象の全体像がようやく見えるえてきました。生物の形づくりにおいて、球化現象はどのように位置づけられるのか。球化する大型生物はマリモだけなのか。集合のつくりはどうなっているのか。どんな発達過程をたどって球化するのか。球化するのに生きて行くためのメリットがあるのか。野球ボールの大きさに育つまで150年もかかると言うのは本当か。最大でどれくらいまで大きくなるのか。阿寒湖に球状集合は何個くらいあるのか。なぜマリモは阿寒湖でのみ丸く大きく育つのか。マリモの球化をめぐる様々な疑問についてお答えします。

|

教員:

若菜 勇(釧路市教育委員会) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

プラトンがつないだ古代ギリシアと日本

|

明治15年(1882年)1月31日。この日東京で、満員の聴衆を前に、紀元二世紀の古代ギリシアの音楽を雅楽として蘇らせた一曲《アポロ讃歌》が演奏されました。なぜ、二千年も前のギリシアの音楽が明治期の日本で、しかも和楽器で演奏されたのでしょうか?今回の話し手の近藤智彦さんによれば、この古代ギリシアの音楽と雅楽の不思議な出会いには、同じく古代ギリシアの哲学者プラトンの主著『国家』の思想がかかわっているそうなのですが――

謎が謎を呼ぶ、広く深い思想史の森。それは自分自身を知る森でもあります。みなさん、近藤さんとこの森を散歩してみませんか。当日は雅楽版《アポロ讃歌》の再現映像も紹介します。(演奏:伶楽舎、講演映像には含まれておりません)

北大人文学カフェ アーカイブ

http://www.let.hokudai.ac.jp/archive/cafe/

|

教員:

近藤 智彦(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境問題に加担する地球内部

|

私たちが普段何気なく吸っている空気はどのようにして形成されたのでしょうか。特に多くの方が注目されているのは二酸化炭素の進化と行く末ではないでしょうか。二酸化炭素というと化石燃料の燃焼とともに年々濃度を増す地球温暖化の元凶というイメージが強いかもしれません。ただ、ここで宇宙へ目を向けて下さい。地球の兄弟星とも言えるお隣の惑星を厚く覆うのは二酸化炭素です。おそらく地球もかつては二酸化炭素の大気に覆われていたことでしょう。しかも、二酸化炭素は地球内部にも広く分布しており、火山活動とともに染み出してきているようです。私たちが環境を考える時、目に映る対象にとらわれがちですが、私たちの環境は地球内部や宇宙とも関連しており、さらに長い地球の歴史の間に人為的な擾乱を遥かに凌駕する環境変動を経験してきたことも分かっています。私たちが真に持続可能な社会の構築を目指すには、こういった視野・視点・視程をもって臨むことも有用ではないでしょうか。

|

教員:

山本 順司 (北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

コミュニケーション・デザイン

|

本研究は、昨年度に実施した研究課題「クリエイティブ・デジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」で検討した内容を踏まえて、教育の分野で制作・活用されるデジタルコンテンツを対象として、教授者と学習者の間に生まれるコミュニケーション・プロセス全体のなかでコンテンツに求められる機能をインストラクショナル・デザインの視点から検証をおこなった。この研究においては、教授者の狙いを達成しようとする教授プロセスと学習者のニーズ及び動機に支えられた学習プロセスを、双方向で重なり合うコミュニケーション・プロセスであると捉える。そのプロセスにおいて、教材としてのデジタルコンテンツが学習者の動機を強化するために必要とする機能に対応する構成要素を明らかにすること、あわせてそこに昨年度検討したクリエイティブなコンテンツに伴う感性的なコミュニケーション・プロセスのデザインという視点を組み込む可能性を検証することを目的とした。

この研究を推進することにより、関連分野である教育工学、インストラクショナル・デザイン、感性情報学、情報デザインなどの領域の未開拓の研究課題に取り組むための有効な方略を示すことが期待された。そこで、インストラクショナル・デザインの専門家を招いて公開講演会を開催し、関連分野の研究者と共同討議を行った。

<公開講演会・成果>

環境デザイン、感情デザイン、ロボットデザインの専門家であり、韓國科学技術院(KAIST)で韓国における最新のデザイン教育をおこなわれている Kim Myung Suk 氏と韓国職業能力開発院研でデザイン人材養成のための方案について研究されている Jung Hyang Jin 氏を招き、北海道大学情報基盤センター共同研究講演会「教育におけるデジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」を開催した。Kim Myung Suk 氏からは産業デザインにおける、ここ30年のデザイン進化と最近のロボットデザインについて紹介頂いた。また、Jung Hyang Jin 氏からは、国としての韓国デザイン産業界人材養成の現状についての報告があり、日本の現状との比較・検討が行われた。

|

教員:

Kim Myung Suk(韓國科学技術院) 、Jung Hyang Jin(韓国職業能力開発院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

これまでの百年 これからの百年

|

明治45年に恵迪寮寮歌「都ぞ弥生」が誕生して今年で百年になる。しかし、「都ぞ弥生」は一日にして成ったのではない。明治5年に札幌農学校の前身「開拓使仮学校」が芝増上寺内に設置されて以来40年にわたる若者たちの苦闘と希望が、作歌の横山芳介と作曲の赤木顕次によって結晶されたものである。恵迪寮の名は「都ぞ弥生」のメロディーにのって満天下に広まり、多くの青年たちを北の大地に招いてきた。そして、今もなお、かつて寮生だった者たちの胸に万感を呼び起こす。戦中・戦後の激動する時代においても、高度経済成長を経てバブル経済へと至る飽食の時代にあっても、恵迪寮生たちは「都ぞ弥生」を歌い続けてきた。「都ぞ弥生」は、厳しい北の自然の中で、自らを高め、自らを律し、自らを成長させようと願う若者たちの歌であった。札幌農学校の寄宿舎として開舎され、明治39年に命名された恵迪寮の歴史をたどりながら、あらためて「都ぞ弥生」これまでの百年とこれからの百年に思いをはせる。

|

教員:

佐川 光晴(小説家) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学部, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「TPPのイロハ」久田 徳二(北海道新聞社)

「TPPと農業は両立するか」東山 寛(北海道大学大学院農学研究院)

「TPPはなぜ嫌われるのか」吉田 徹(北海道大学大学院法学研究科)

|

教員:

久田 徳二(北海道新聞社)、東山 寛(北海道大学大学院農学研究院)、吉田 徹(北海道大学大学院法学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 法学部, 法律/政治, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

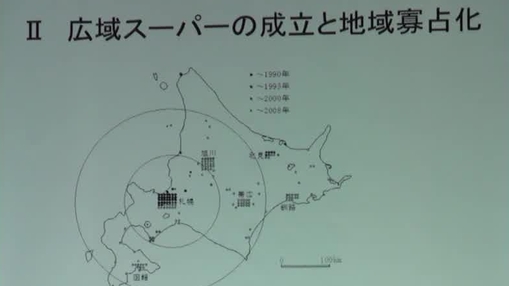

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「食の終焉とスーパーマーケット」横山 清(株式会社アークス 代表取締役社長)

「広域スーパーの食品調達戦略と地産地消」坂爪 浩史(北海道大学大学院農学研究院)

|

教員:

横山 清 (株式会社アークス 代表取締役社長)、坂爪 浩史 (北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 経済学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

マグマからの贈り物

|

私たちの生活は様々な金属に支えられています。しかしながら、多くの日本人には金属が生産されている現場に接する機会がほとんどなく、金属の供給源である鉱山がどういうものであるのか実感が湧かない方が多いと思います。火山を創るマグマは金属元素を地球の内部から運搬し、地表付近で農集する働きをしています。札幌市を代表する火山である無意根山や手稲山には豊羽鉱山や手稲鉱山という金属鉱床が伴われ、鉛や亜鉛・銅・インジウムや金・銀を産出しました。このセミナーでは、今話題のレアアースも含め、このような鉱床がどのような地質環境で形成されたのかについてお話し、鉱物資源を身近に感じて頂けたらと思います。

|

教員:

渡辺 寧 (独立行政法人 産業技術総合研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |